官方微信

官方微信一日,锦灯笼去药房买药。

我:“请问有没有‘参苓白术(zhú)丸’和‘川芎(xiōng)茶调散’?”

营业员:“啥子?”

我以为她没听清,又重复了一遍药品名称。

“没有这药!”她说。

这么常见的药怎么可能没有呢?

旁边另一个“营业员”接话:“你是不是‘参苓白术(shù)和川芎(qióng)茶调’啊?”说着把药拿出来给我看。

我反应了一下,“哦,对,就是这个。”

回来跟同事们说了这件事,设计部的小小说上次她上火了,药房给她推荐的“知柏(bǎi)地黄丸”,我说那个字其实念(bò),因为是“黄柏”的“柏”。

汉字中的多音现象非常普遍,而且常用汉字中多音字的比例更大 。

多音字的音项义项的数量与多音字误读成正比,即音项义项越多的多音字,就越容易读错 。

中药种类繁多,数量巨大,有些字在药名中的读音与普通读音不同,同一个字在不同药名中读音也相去甚远。

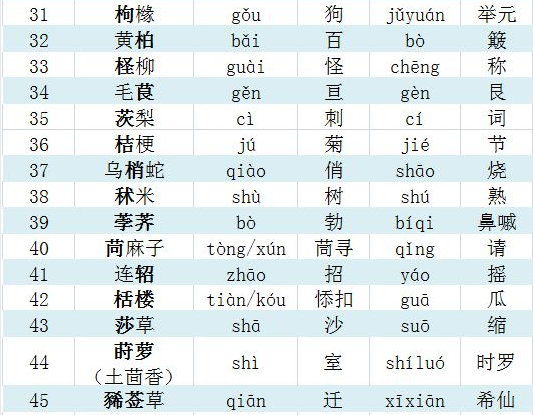

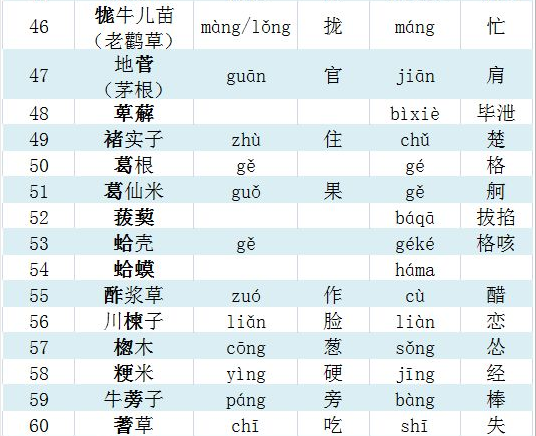

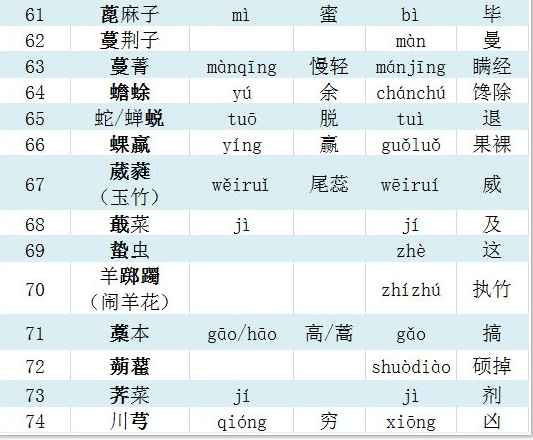

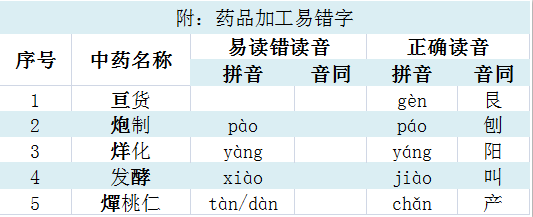

现根据易读错的中药与炮制名称结合《中国药典》、《中医药中的易错字》 、《辞海》的正确读音,将中药与炮制名称中因多音而读错的字罗列如下,谨供大家参考。

中药易错读词表

1. 相关法定标准的名称不一致

杠/扛板归

《中国药典》为 “杠”读 “gàng”;《中药大辞典》、《中医药中的易错字均为 “扛”,前者读 “gāng”;后者读 “káng”。

《辞海》对“扛”、“杠” 的描述:前者为动词,有2解:如2人或以上共抬物读“gāng”、肩扛读 “káng”;后者为名词,也有2解:如拴门的粗棍,读“gàng”、床前的读“gāng”,均末涉及药名。

2 .《中国药典》 的某些读音可能错误

如大黄的“大 ”、荜茇的“茇”、淡豆豉的“豉”。大黄在攻积滞、清湿热 、泻火、凉血、祛瘀、解毒等功效极其卓著,服用少量且片刻间即可见效,大黄的“大”说的意思是为中药该类之王,古代称王者为“大王(daiwang)”,就是说大黄的“大”应读为 “dài”,但 《中国药典》注音为“dà”。

现在的各种辞典类书籍,如《辞海》、《现代汉语词典》对荜茇的 “茇”、的注音为 “bá ”。现在对 “荜茇”药名要回归《新修本草》,《中国药典》将其注音为 “bó”,似乎没有根据 。

刘熙《释名 ·释饮食》:“豉,嗜也。五味调和,须之而成,乃可甘嗜也。故齐人谓豉声如嗜也。”也就是说“淡豆豉”之“豉”应读为“shì”,但《中国药典》注音为 “chǐ”。

当然,中国汉字文化本来就“博大精深”,你们那的中药都有什么“俗称”、“别名”可以扫下面二维码给我们回复留言分享!

参考文献:《中医药学报》《中药材》《中华人民共和国药典》《辞海》《新华字典》《中国现代中药》

-END-

文章来源:微信公众号“医虫TCM”,侵权立删